来北京的起因很简单,想在出国前再去一次首都感受一下这片土地中被历史塑造的一个个故事。对北京说不上熟悉,毕竟没从这儿长大过,但也说不上陌生,细细数来小时候也来过四五次了,但是好像所有的记忆都停留在了忠良叔叔的四合院中冒着热气的炸酱面和与妹妹在烤鸭店里假扮服务员时引得家人们发笑的场景。换句话说,这座城市的沉甸甸的历史从未在我心中留下什么重量;又换句话说,关于北京,我知道的不多。

我始终认为对于一座城市的印象与遇见的人,经历的事相关。所以或许,现在北京的形象在我的世界里渐渐丰满和立体起来了。

图为正阳书局发现的旧书,想买却无奈搬不回家,只能拍照留念

我在北京的记忆好像总和爸爸的朋友有关——张威阿姨,王磊叔叔,鲍京叔叔,还有很多在脑海里若隐若现的名字。我曾问过爸爸是怎么认识“京圈”的这些人的,他告诉我所有的人也是由书结缘的。

张威阿姨我已经很多年没见过了,但是想起她,我总能想起清末的格格的样子,后来不知听谁说起,说她确实和满清有些渊源。可能本身就是满族人的缘故,我记忆里的她总钟爱那些大红大绿的,鲜艳的,而既具有民族特色的服饰。见她的时候还很小,所以她的样子已经随着时间渐渐淡去,可是那极具特点的穿着和北方人特有的字正腔圆而悦耳的声音却在所有东西退去后依稀清晰了起来。后来听爸爸说起,我曾经还被她带着去海洋公园玩。这次很可惜,因为自己行程的原因,并没有和其他人一起去见张威阿姨。后来我从其他人口中知道了张威阿姨好像剪了短发,很年轻,穿着仍然有着鲜明个人风格的民族服饰。

鲍京叔叔,同样也是一个很熟悉的名字,我好像不时听爸爸提起过,我问起爸爸时,他总说是他一个旧友,可能已经有了十多年的交情了。爸爸跟我说,我应该也认识,或许也是小时候见过,我却着实没了印象,好在这次去北京时见到了,我想我以后应该不会忘记了。鲍京叔叔应该是苏北人,有着南方人的含蓄也有着因为在北方呆久了染上了那种骨子里的热情和直爽。在北京的第三天可以说就是他带着我们一行人走街串巷玩了整整一天的,直到那天结束之后我还和爸妈说起他的热情。不过据说他们现在都改行了,张威阿姨原来在北京有着著名的教育书店,现在已踏入了教育培训领域了,她老公王磊叔叔则编写着人教社的教材。鲍京叔叔原来是出版社的,现在也改行做进出口贸易了。虽然说我原来没有怎么接触过这个领域,但好像在相遇,离别,交谈后终究感到了一种物是人非的惆怅。

从三联到万圣;从国子监,京师大学堂,到北大红楼旧址;从胡同小巷到新书发布会和图书展会,这趟旅行,我的记忆与“书”和“历史”牢牢地捆绑在一起,也第一次发现北京这座城市比我想象的古老的多。

图为北京三联韬奋图书中心

1. 天桥的故事

记得第一天到北京时大概下午一点多。飞机落地后透过透过窗户看地面——湿的。零星的雨点飘在窗上——灰的。凡是稍微了解我的人都知道我不喜欢下雨,所以北京之旅的开头并不算美好,如果硬是用一个颜色去概括我当时的心情,就用一个雾霾天的颜色灰色吧。坐车要晕车的我很快就遇上了另一问题——北京令人窒息的交通。恰逢周五下午,从机场到酒店的路好像有一个世纪般漫长。就在百般无奈之时,同行的叔叔突然问我了一个问题(那时候我们应该在天安门附近了,离酒店就几分钟了),他指着前面的天桥让我看看有什么特殊之处,我默默瞟了一眼,兴致不高,等到看到下一个时,我特意便仔细打量一番,却半天没看出所以然。对此他还吐槽我一个学变态心理学的连这点观察能力都没有。后来他给我讲了个故事,说从前他有个北京出版社的朋友来杭州的时候说,杭州人民真幸福过个天桥还可以有自动扶梯,哪像北京过个天桥还得自己走上走下的。后来等到下个天桥的时候,我一看果真如此。后来我在东城区转悠的时候特意留意了这个东西,几乎不例外。就连在海淀坐地铁的时候,我也顺带观察了一下,确实上下楼梯都得自己走。不过得澄清一下,毕竟没有把整个北京跑遍,只能说在自己去的地方的确符合描述。不过因为很多时候我们是分开玩的,所以据说比较新的城区还是有电梯和自动扶梯的。我想这或许可以成为区别北京新老城区的一个方法?

图为北京饭店诺金楼

图为北京饭店诺金楼

2. 故宫和天安门外的故事

就像刚开始说的对于北京的初印象确实是灰色的,这种颜色一直持续到第二天结束——地面是灰的,瓦片是灰的,长安街的红墙泛着灰,傍晚幽黄的灯光夹着灰,就连光秃秃的树枝划破天空的方向也是灰的。因为就住在天安门旁,又考虑到北京堵车的问题,于是我们一行人决定以步代车,顺便给了我一个与老北京生活接触的机会。周五下午,意外的,王府井的人没有想象的多。带着口罩的行人匆匆赶路,刚到新城市的新奇和北平的灰交杂在一起,成了一种很怪的感觉。这种低饱和度的,低亮度的颜色意外没有让人心情变得糟糕,也没有让人激动,应该说是平静到都体会不到心情的变化了。大晚上在北京街头走着的时候,有一种莫名并束缚着的压抑的感觉。路上虽然还有几家小店亮着灯,不时的传来电动车划过的声响,和迎面碰上的路人,可是北平的夜晚莫名的很安静,没有声响。是那种没有情绪的灰色,不达心底。幽黄的灯,三五路人,围墙,枯树,和少见的窗户的红边,有一种无形的威慑力。第二天去故宫的时候,每个人都戴着口罩,兜里揣着身份证,话不多。经过天安门的时候是站着的警察,还有巡逻的武警,铁栏杆,围墙,前前后后大概经历了三次安检,我们才得以入内。这种大程度压缩和限制的自由,让我在紫禁城的震慑下瞬间成了透明人。其中发生了一件有趣的事,同行的老朋友背了一只巨大的黑色双肩包,再过第二次安检后迟迟不见他踪影,等了好一会他才出来,一脸尴尬和沮丧。

图为故宫一角

图为故宫一角

何以故,其曰:背包里有一本本子,在累的时候抄过般若波罗蜜多心经,因为是人工安检,包里所有东西都要拿出来,纸张和文件都要受到严格检查。(防止传播扰乱社会秩序的思想)

结果等看到心经的时候,检查人员看了半天,问其为何物。

答曰:累时誊抄。

安检人员于是禀告上级,再仔细追问其身份信息,调查其工作背景后,方得以入场。

听者叹息,想起了一个绕不开的话题:想要受到保护,便要割舍一半自由。交往如此,恋爱如此,生活如此,社会也如此。平衡点在何处,各自有数。

图为东棉花厂胡同中戏实验剧场

3. 胡同的故事

第三天的下午出门的时候,我感觉北京的颜色不再是灰的了,经过国子监和孔庙到最后穿出成贤街的那一霎那,北京的颜色突然变了。我第一次在街上听到了古老的音乐,川流的人群,汇集的车辆。雍和大街整条街都与藏传佛教相关,所以小店里不时传来梵音,还有藏传佛像不时流露的那种无法掩盖的金光。车流声,梵音,红灯笼,天空突然飞过的燕群,还有人潮涌动的气息在不知觉中交融,如此生动,便在一瞬间与我记忆中的老北京重叠了。

后来在又一个拐弯口的时候,我看到了一条很窄很窄的胡同,鲍京叔叔带我进去了。胡同很小却意外的很深。他说这才是老北京胡同该有的样子。走进去时,我匆匆扫过四周,大概有五六户房子,墙体已是很破旧了,颇像七八十年代电视剧里的那种房子。我们再走到最尽头的时候,碰到了一个老奶奶,与她打了招呼后,竟意外的聊了起来。

奶奶说她今年已经九十岁了,一个人住在胡同里很多年了。原来他们在那条胡同里有三间房,后来她的老伴走了以后就留下她一个人住在这儿了。原来剩下的两间房是留给他儿子一人一套的,不过后来给买了换了别的房子。

“他们哪住的惯这房子呢?奶奶无奈地笑笑,“拿去换了两套二环的两居室了。”奶奶提起自己的过往时很骄傲,我甚至看到了这种直达眼底的笑意。

“我原来是可以和我老伴一起工作的,他的那个厂我也考上了!但是那个厂看我有两个小孩就直冲我摇手,说不要我。”后来她就去了另外的厂,厂子的后院就像一个托儿所,由着一个老太太帮她们天天带孩子。

她现在就一个人住在那条窄窄而深深的胡同里,旁边的几间都空着。我突然很想和奶奶合一张照,不为什么,只是很想把那个她定格住。我在走出巷子的那时候还想到了奶奶说的带着骄傲和自豪的话“他的那个厂我也考上了!”

图为不知名胡同与奶奶合照

那之后我突然想到了曾经在文学课上看到的老舍的断魂枪里沙子龙在月夜下的叹息中说的“不传,不传”。昔日辉煌不在,是顺应时代还是从容离去,亦或许是寻找一种与时代和解的办法。很多东西我们不得而知,但是在不同人身上我们会看到这些不同的回应和答案似乎飘散在风中。时代留下的无解的题,我们无需解开,就好像总会有人在市井生活中用最朴实的行动和语言诠释他们的答案。

我想或许任何人在回忆起过往之事的那种美好和安详的样子都格外的吸引人。虽然有些东西可能她已经无法顺利地表达了,属于她的时代也终究过去了,但是时代在她身上留下印迹永远不会褪去。最后在我走的时候,奶奶跟我说最近她涨了七百(年龄到一定之后,退休工资会增加)。她说那句话时的笑容我现在都没能忘。我仍希望有些没有被时光改变的记忆就不要抹去了,那些时光褪不去的东西就留下吧。真是有些执着的东西,和散不去的幻想组成了她们。或许有效方便的时代并不属于这一代人了,“不传不传”可能是她和时代共处的方式吧。

希望下个星期能把剩下旅程中的趣事整理出来分享。私信问我怎么玩的,我想说其实大家都有不同玩的点,适合就是最好的方式。

以下为我们玩的一些地方分享:

图为夜游京师大学堂。京师大学堂,民国初年的最高等学府

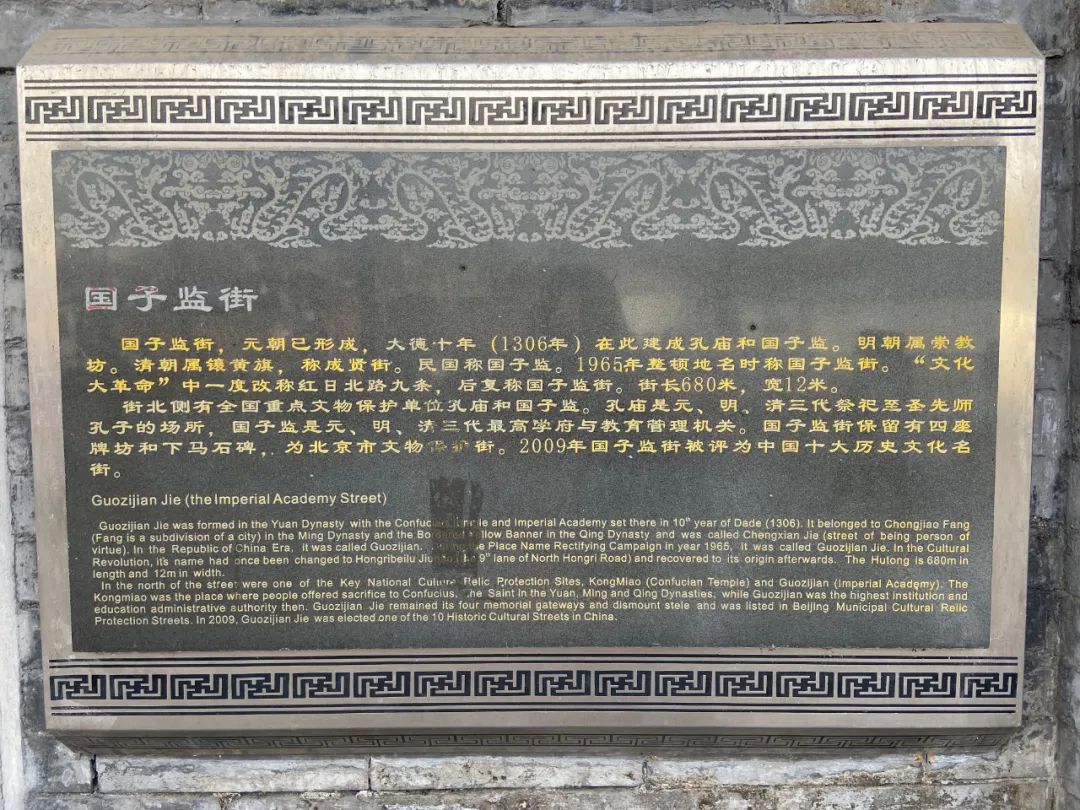

国子监,元明清三代最高学府

图为北大红楼旧址,五四运动发源地。这三个地方的时间顺序应是最早出现国子监,京师大学堂则是清末民初的一个过渡阶段,最后是北大红楼,五四思潮,新青年的起源点。几乎在所有中国现代文学课上都会以五四作为起始点,并以鲁迅先生的狂人日记作为开篇。